国际汉语系列讲座第89讲|吴勇毅教授:“一带一路”沿线国家来华留学生中国形象的认知及传播——基于词汇联想测试和问卷调查的研究

为提高国际汉语教育学科的影响力和人才培养质量,中文系设立“国际汉语系列讲座”,邀请国际汉语教育领域的知名学者和行业专家主讲。此前,“国际汉语系列讲座”已开设88讲,邀请了包括剑桥大学、斯坦福大学、加州大学、北京大学等近百名国内外著名学者为学校师生举办讲座。

2021年5月28日晚,“国际汉语系列讲座”第89讲如期举行。本期主讲嘉宾为华东师范大学国际汉语文化学院的吴勇毅教授。讲座主题为《“一带一路”沿线国家来华留学生中国形象的认知及传播——基于词汇联想测试和问卷调查的研究》。我系师生60余人参与了本次讲座。讲座由国际汉语中心洪炜副教授主持。

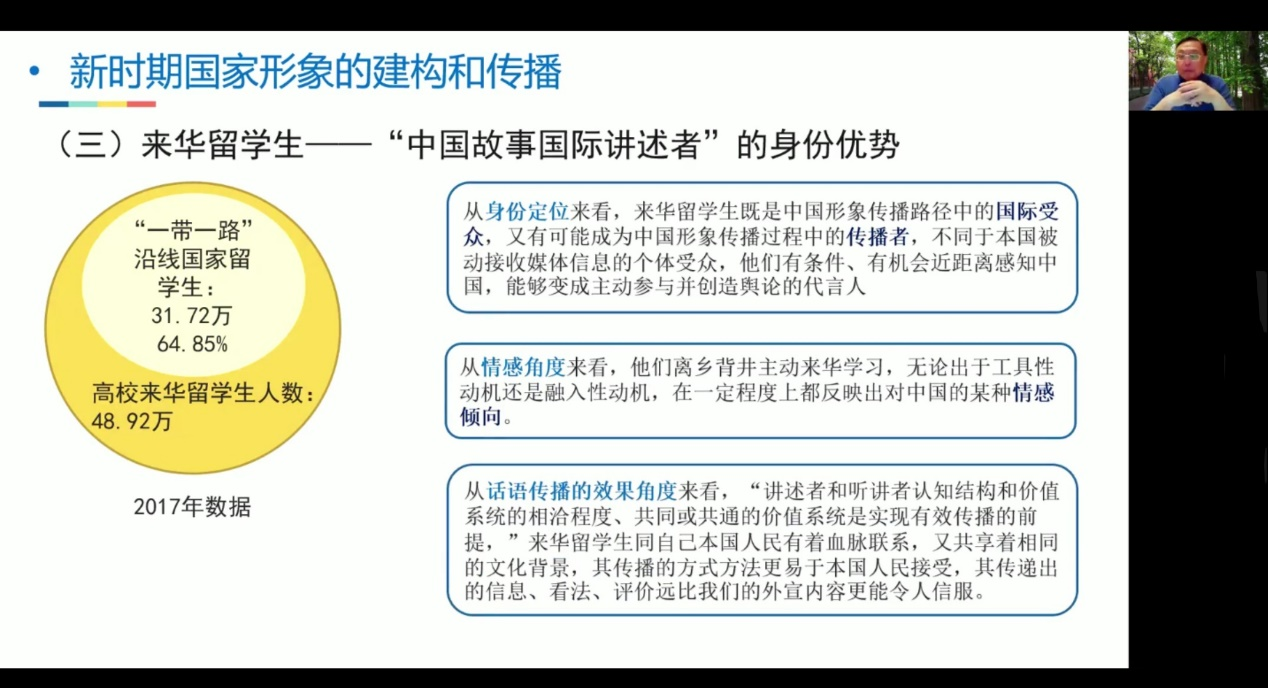

讲座伊始,吴勇毅教授从新时期中国国家形象的建构和传播的角度,指出公共外交是新时期国家形象建构和传播的软利器,在“一带一路”建设过程中,应借助来华留学生“中国故事讲述者”的身份优势为中国代言,树立起可信、可亲、可依的中国形象。

随后,吴教授通过词汇自由联想测试和问卷调查的方法,考察了“一带一路”沿线国家来华留学生对中国形象的认知和传播意愿。词汇自由联想测试通过采集和分析了来自36个“一带一路”沿线国家的155位留学生对“中国”一词的自由联想词,发现留学生对中国形象的认识主要基于三个方面:(1)对丰富的文化资源的了解;(2)中国在人口、面积、国家发展等方面的突出成就;(3)突出的城市代表和相关国家。问卷调查结果则显示,留学生对中国大都持正面积极的情感,同时有强烈的意愿将自己所见所知的中国形象传播出去,而中国的日常生活和汉语课堂是促进留学生中国形象积极建构的重要切入点。

基于研究结果,吴勇毅教授强调,汉语教师应充分利用国际汉语课堂,培养传播中国形象的公共外交人才。在国际汉语课堂中,汉语教师对中国故事的选取应遵循以下几个原则:第一,讲真实的故事,不讲假故事,不否认一些现实存在的不够好的故事;第二,有针对性地讲故事;第三,以情感沟通为依托,讲述“人”的故事。国际汉语教师在汉语课堂中扮演着核心角色,应充分把握对外话语的方式方法,着眼点落在国际融通之上,注重来华留学生的感知体验,借助留学生“意见领袖”的力量,为中国形象国际传播开辟新路径。

在互动环节,我系师生就留学生对中国形象的联想词汇频次是否跟特定输入有关,研究样本的选择,文化形象的建构等问题向吴勇毅教授提问,吴勇毅教授一一作答。他强调,中国文化的精髓不在于某些具体的才艺,而在于教师的言传身教,用自身的行动去诠释中国人的态度。

(撰稿:关汇坚 向晚婷,20级汉语国际教育专业硕士研究生)

吴勇毅教授介绍留学生“中国故事国际讲述者”身份优势

讲座师生云合影